Psychologie am Kaffeetisch

Blog

Hier erscheinen regelmäßig neue Blogartikel. Du findest hier die Podcast-Folgen in gekürzter schriftlicher Form mit Quellenangaben, falls du die Inhalte noch einmal nachlesen möchtest.

Artikel #16 Podcast-Folge #16: Persönlichkeit

1 Was ist Persönlichkeit?

Was ist Persönlichkeit, welche Persönlichkeitseigenschaften gibt es und warum werden Persönlichkeitsfragebögen in der Personalauswahl eingesetzt?

Der Begriff „Persönlichkeit“ stammt ursprünglich von der Maske im griechischen Theater, die die Rolle eines Schauspielers darstellte (Rammsayer & Weber, 2016). Heute wird Persönlichkeit nicht mehr auf lediglich nach außen hin sichtbaren Eigenschaften begrenzt.

Eysencks Definition der Persönlichkeit betont, dass unsere Persönlichkeit aus bestimmten, über die Zeit stabilen Merkmalen besteht und vor allem durch unsere biologische Veranlagung beeinflusst ist (Eysenck, 1967). Zu diesen Merkmalen gehören der Charakter (der Wille), das Temperament (unsere emotionalen Reaktionen), der Intellekt (Intelligenz) und körperliche Eigenschaften (Rammsayer & Weber, 2016). Die individuelle Kombination dieser Merkmale ergibt die einzigartige Persönlichkeit eines Menschen. Die Persönlichkeit eines Menschen machen seine Eigenschaften aus (Geiser et al., 2017). Eine Eigenschaft bzw. ein „Trait“ ist die Tendenz einer Person, zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Situationen eine bestimmte Reaktion zu zeigen.

2 Drei-Faktoren-Theorie der Persönlichkeit

Eysenck, einer der einflussreichsten Persönlichkeitsforscher des 20. Jahrhunderts, entwickelte ein Modell der Persönlichkeit, das biologische Grundlagen mit empirischer Forschung verknüpfte (Eysenck, 1967). Er nahm an, dass spezifische Merkmale des zentralen Nervensystems das Verhalten einer Person in bestimmten Situationen bestimmen. Durch Faktorenanalyse identifizierte er ursprünglich zwei, später drei übergeordnete Persönlichkeitsmerkmale: Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus.

- Extraversion beschreibt den Gegensatz zwischen Introversion (zurückhaltend, ruhig) und Extraversion (gesellig, aktiv, optimistisch).

- Neurotizismus bezieht sich auf emotionale Labilität und eine hohe Empfindlichkeit des autonomen Nervensystems, was zu Ängstlichkeit, Schuldgefühlen und einem geringen Selbstwertgefühl führen kann.

- Psychotizismus beschreibt Eigenschaften wie Impulsivität, Aggressivität und eine geringe Anpassungsfähigkeit an soziale Normen.

Für jeden dieser Faktoren stellte Eysenck eine Theorie auf, die neurobiologische Prozesse und ihr Verhalten in Zusammenhang brachte. Auch wenn viele seiner Annahmen inzwischen überholt oder angepasst wurden, war besonders seine Arousal-Theorie der Extraversion ein bedeutender Beitrag: Bei Introvertierten führt bereits eine geringe Menge an Reizen zu starker neuronaler Aktivität, während Extravertierte höhere Reizmengen benötigen, um dieselbe Reaktion auszulösen.

3 Big-Five-Modell (Fünf-Faktoren-Modell) der Persönlichkeit

Das Big-Five-Modell (Fünf-Faktoren-Modell) wurde von Goldberg (1981) entwickelt und ist heute eines der einflussreichsten Modelle zur Beschreibung der Persönlichkeit. Es hat sich in vielen Kulturen und Sprachen bewährt.

Die „Big Five“ wurden durch den lexikalischen Ansatz und die Faktorenanalyse ermittelt. Beim lexikalischen Ansatz wurde angenommen, dass die wichtigsten Charaktereigenschaften im Laufe der Zeit in der Sprache entstanden sind. In der Faktorenanalyse wurden Begriffe zur Persönlichkeitsbeschreibung immer weiter zusammengefasst, bis fünf übrigblieben. Diese fünf Faktoren sind voneinander abgrenzbar, was bedeutet, dass sie unabhängig voneinander sind. Die Ausprägung einer Persönlichkeitseigenschaft sagt also nichts über die Ausprägung einer anderen aus.

Die fünf Faktoren sind:

a) Neurotizismus

b) Extraversion

c) Offenheit für neue Erfahrungen (Ausmaß bzw. das Interesse an der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken (Leute sind u.a. experimentierfreudig, hinterfragen, sind wissbegierig, unkonventionell, etc.).

d) Verträglichkeit (Geht um „interpersonelles Verhalten“ (Leute sind: wohlwollend, verständnisvoll, kooperativ, mitfühlend, etc.)

e) Gewissenhaftigkeit (Selbstdisziplin und Kontrolle (Leute sind zielstrebig, entschlossen, organisiert, genau, ausdauernd, penibel etc.)

Alle fünf Eigenschaften sind dimensional zu betrachten, das heißt, man kann in verschiedenen Graden Ausprägungen aufweisen.

Big-Five-Test: https://www.lw.uni-leipzig.de/wilhelm-wundt-institut-fuer-psychologie/arbeitsgruppen/persoenlichkeitspsychologie-und-psychologische-diagnostik/persoenlichkeitstest

4 Personalauswahl und Persönlichkeitstests

Bestimmte Persönlichkeitseigenschaften sind für unterschiedliche Berufe von besonderer Bedeutung. Beispielsweise ist in der Arzneimittelforschung Gewissenhaftigkeit wichtiger als Extraversion. Daher nutzen Unternehmen Persönlichkeitsfragebögen zur Personalauswahl, um die Passung eines Bewerbers zur Stelle zu prüfen (Person-Job-Fit). Diese Tests dienen jedoch meist nur der ersten Vorselektion bei vielen Bewerbungen und sind nur ein Teil des Auswahlprozesses, der auch die Sichtung von Bewerbungsunterlagen und biografische Fragebögen umfasst. Persönlichkeitsfragebögen ersetzen kein Interview, sondern ergänzen es um Informationen zum Selbstbild des Bewerbers und sind berufsunspezifisch, mit allgemeinen Fragen wie „Ich arbeite lieber allein als im Team.“ Ein Kritikpunkt ist das sozial erwünschte Antwortverhalten, das manche Bewerber begünstigen könnte. Dies kann jedoch teilweise durch ein Assessment Center ausgeglichen werden, in dem das gezeigte Verhalten das im Fragebogen dargestellte Bild bestätigen sollte.

5 Literatur:

Eysenck, H. J. (1967). The biological basis of personality. Charles C Thomas.

Geiser, C., Götz, T., Preckel, F., & Freund, P. A. (2017). States and traits. European Journal of Psychological Assessment.

Goldberg, L. R. (1981). Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons. Review of Personality and Social Psychology/Sage.

Rammsayer & Weber, 2016, 2. Korrigierte Auflage; Differentielle Psychologie – Persönlichkeitstheorien

Artikel #15 Podcast-Folge #15: Schlaf als unsichtbarer Feind: Wie er deine Gesundheit gefährdet

1 Funktionen von Schlaf

Schlaf erfüllt zahlreiche kognitive, metabolische und immunologische Funktionen (Born & Birbaumer, 2019). Er spielt beispielweise eine entscheidende Rolle bei der Gedächtnisfestigung, stärkt das Immunsystem und bietet dem Gehirn die notwendige Erholung. Der Schlaf-Wach-Rhythmus folgt einem zirkadianen Zyklus, der sich alle 24 Stunden wiederholt. Dieser Rhythmus wird durch eine „innere Uhr“ gesteuert, die dem Körper signalisiert, wann es Zeit ist, wach zu sein und wann es Zeit ist, zu schlafen (Born & Birbaumer, 2019).

2 Die Rolle von Licht und Melatonin

Licht hat einen entscheidenden Einfluss auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. Denn die „innere Uhr“ wird durch das Licht gesteuert, das unsere Augen wahrnehmen. Trifft kein Licht auf die Augen, erkennt unser Körper, dass es Zeit ist, müde zu werden und bereitet sich auf den Schlaf vor, indem das Hormon Melatonin freigesetzt wird. Melatonin hilft dabei, müde zu werden und einzuschlafen. Je dunkler es ist, desto mehr Melatonin wird ausgeschüttet. Wenn es dagegen hell ist, wird die Melatonin Produktion gehemmt, was dazu führt, dass wir wach bleiben (Born & Birbaumer, 2019).

3 Schlafzyklen und -phasen

Der Schlaf besteht aus zwei Hauptphasen, die sich im Laufe der Nacht mehrfach wiederholen: die Rapid Eye Movement (REM)-Phase und die Non-Rapid Eye Movement (Non-REM)-Phase. Diese Phasen unterscheiden sich in der Tiefe des Schlafs und der Intensität der Träume (Born & Birbaumer, 2019). Während der REM-Phase träumen wir intensiver, während die Non-REM-Phase tiefen, erholsamen Schlaf bietet, der für die körperliche Regeneration wichtig ist.

4 Auswirkungen von Schlafmangel auf kognitive Funktionen

Schlafmangel und eine schlechte Schlafqualität haben einen großen Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit, insbesondere auf das Arbeitsgedächtnis (Könen et al., 2015). Das Arbeitsgedächtnis ist dafür zuständig, Informationen kurzfristig zu speichern und zu verarbeiten. Zu wenig oder zu viel Schlaf kann die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen, besonders am Morgen. Studien zeigen, dass Schlafqualität und -dauer am Morgen einen stärkeren Einfluss auf das Arbeitsgedächtnis haben, während nachmittags vor allem die wahrgenommene Müdigkeit die Leistung beeinflusst (Könen et al., 2015). Schlafmangel hat ebenfalls Einfluss auf Schwankungen des Arbeitsgedächtnis (Galeano-Keiner et al., 2022). Akuter Schlafmangel beeinträchtigt vor allem einfache Aufgaben wie die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit stärker als komplexe Aufgaben (Wickens et al., 2015). Obwohl langfristiger Schlafentzug die Reaktionsgeschwindigkeit und Aufmerksamkeit deutlich reduziert, bleiben komplexere kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken und Entscheidungsfindung länger stabil (Killgore et al., 2010). Wenn der Schlaf wiederhergestellt wird, können sich die kognitiven Fähigkeiten jedoch oft verbessern (Waters & Bucks, 2011).

5 Auswirkungen von Schlafmangel auf die Gesundheit

Langfristiger Schlafmangel oder Schlafstörungen können erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Menschen, die unter chronischem Schlafmangel leiden, haben ein erhöhtes Risiko für ernsthafte Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adipositas (Itani et al., 2016). Auch die psychische Gesundheit leidet unter Schlafstörungen. Es wurde nachgewiesen, dass Schlafmangel das Risiko für Entzündungen und psychische Erkrankungen erhöht (Scott et al., 2021).

Besonders besorgniserregend ist die Verbindung zwischen schlechter Schlafqualität und dem Risiko, im Alter an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Studien zeigen, dass Menschen, die an Schlafstörungen oder Schlaflosigkeit leiden, ein deutlich höheres Risiko haben, diese neurodegenerativen Erkrankungen zu entwickeln (Shi et al., 2018; Bubu et al., 2017).

6 Empfehlungen zur Verbesserung der Schlafhygiene

Aufgrund der weitreichenden negativen Folgen von schlechtem Schlaf ist eine gute Schlafhygiene von großer Bedeutung. Schlafhygiene umfasst verschiedene Verhaltensweisen und Umgebungsfaktoren, die den Schlaf verbessern und Schlafstörungen reduzieren können. Wissenschaftliche Empfehlungen zur Schlafhygiene basieren auf Studien und sind oft Teil der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie (CBT-I).

1. Konsequenter Schlaf-Wach-Rhythmus: Es wird empfohlen, täglich zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und aufzuwachen, auch am Wochenende. Dies stabilisiert den natürlichen Schlaf-Wach-Zyklus des Körpers.

2. Optimierung der Schlafumgebung: Ein ruhiges, dunkles und kühles Schlafzimmer fördert den Schlaf. Eine Raumtemperatur von etwa 18 bis 20 Grad Celsius wird als ideal angesehen. Lärm- und Lichtquellen sollten vermieden werden, um die Melatoninproduktion nicht zu stören.

3. Vermeidung von Bildschirmzeit: Mindestens 30 Minuten bis eine Stunde vor dem Zubettgehen sollten elektronische Geräte wie Handys und Computer vermieden werden, da das blaue Licht die Melatoninproduktion unterdrückt .

4. Entspannungstechniken: Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder Meditation können helfen, den Stress zu reduzieren und das Einschlafen zu erleichtern.

5. Vermeidung von Koffein, Nikotin und Alkohol: Stimulanzien wie Koffein und Nikotin sollten nachmittags und abends vermieden werden, da sie den Schlafrhythmus stören können. Auch Alkohol, der oft als Einschlafhilfe genutzt wird, kann die erholsamen REM-Schlafphasen stören.

6. Regelmäßige Bewegung: Körperliche Aktivität fördert den Schlaf, sollte jedoch mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen abgeschlossen sein, um den Körper nicht zu stark zu aktivieren.

7. Bett nur für Schlafen nutzen: Das Bett sollte nur für Schlafen und sexuelle Aktivitäten genutzt werden, um eine klare Verbindung zwischen Bett und Schlaf herzustellen.

8. Schlafrestriktion bei Insomnie: Bei Schlafstörungen wie Insomnie wird empfohlen, das Bett nur dann zu nutzen, wenn man tatsächlich müde ist. Bei längeren Wachphasen sollte das Bett verlassen werden, bis die Müdigkeit eintritt.

9. Vermeidung von Nickerchen: Tagsüber sollten Nickerchen möglichst vermieden werden, da sie den Schlafdruck für die Nacht verringern können.

10. Regelmäßige Schlafrituale: Rituale vor dem Schlafengehen, wie Lesen oder Entspannungsübungen, signalisieren dem Körper, dass es Zeit ist, sich zu beruhigen und sich auf den Schlaf vorzubereiten.

Diese Empfehlungen dienen dazu, gesunde Schlafgewohnheiten zu etablieren. Sie helfen dabei, die Schlafqualität zu verbessern und Schlafstörungen langfristig zu lindern.

7 Literatur:

Born, J., & Birbaumer, N. (2019). Zirkadiane Rhythmik und Schlaf. In R. Brandes, F. Lang, & R. F.

Schmidt (Hrsg.), Physiologie des Menschen. Berlin: Springer-

Lehrbuch.

Bubu, O. M., Brannick, M., Mortimer, J., Umasabor-Bubu, O., Sebastião, Y. V., Wen,

Y., Schwartz, S., Borenstein, A. R., Wu, Y., Morgan, D., & Anderson, W. M.

(2017). Sleep, Cognitive impairment, and Alzheimer’s disease: A Systematic Re-

view and Meta-Analysis. Sleep, 40(1). https://doi.org/10.1093/sleep/zsw032

Galeano-Keiner, E. M., Neubauer, A. B., Irmer, A., & Schmiedek, F. (2022). Daily fluc-

tuations in children’s working memory accuracy and precision: Variability at multi-

ple time scales and links to daily sleep behavior and fluid intelligence. Cognitive

Development, 64, 101260. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2022.101260

Itani, O., Jike, M., Watanabe, N., & Kaneita, Y. (2017). Short sleep duration and health

outcomes: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Sleep Medi-

cine, 32, 246–256. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2016.08.006

Killgore, W. D. S. (2010). Effects of sleep deprivation on cognition. In G. A. Kerkhof &

H. P. A. van Dongen (Hrsg.), Progress in Brain Research (Bd. 185, S. 105–129).

Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53702-7.00007-5

Könen, T., Dirk, J., & Schmiedek, F. (2015). Cognitive benefits of last night’s sleep:

Daily variations in children’s sleep behavior are related to working memory fluctua-

tions. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 56(2),

171–182. https://doi.org/10.1111/jcpp.12296

Scott, A. J., Webb, T. L., Martyn-St James, M., Rowse, G., & Weich, S. (2021). Improv-

ing sleep quality leads to better mental health: A meta-analysis of randomised con-

trolled trials. Sleep Medicine Reviews, 60,

101556. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2021.101556

Shi, L., Chen, S.-J., Ma, M.-Y., Bao, Y.-P., Han, Y., Wang, Y.-M., Shi, J., Vitiello, M. V.,

& Lu, L. (2018). Sleep disturbances increase the risk of dementia: A systematic re-

view and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 40, 4–

16. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2017.06.010

Waters, F., & Bucks, R. S. (2011). Neuropsychological effects of sleep loss: Implication

for neuropsychologists. Journal of the International Neuropsychological Society:

JINS, 17(4), 571–586. https://doi.org/10.1017/S1355617711000610

Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The Impact of Sleep Dis-

ruption on Complex Cognitive Tasks: A Meta-Analysis. Human Factors, 57(6),

930–946. https://doi.org/10.1177/0018720815571935

Artikel #14 - Podcast-Folge #14 Klimaschutz im Blick der Sozialpsychologie: psychologische Erklärungen für nachhaltiges Verhalten

1.0 Einleitung

Eine bedeutende gesellschaftliche Herausforderung ist der Klimawandel.

Der Temperaturanstieg führt zu schwerwiegenden Folgen durch Wetter-extreme wie Hitzewellen, Starkregen, Winde und Zyklone, aber auch zu direkt gesundheitlichen Problemen des Menschen durch thermische Belastungen und UV-Strahlung (Brasseur et al., 2017). Um die weitreichenden Schäden des Klimawandels zu minimieren, sind eine Vielzahl von Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen unumgänglich (Pachauri et al., 2014). Jene Maßnahmen gehen auch mit Verhaltensweisen in der Gesellschaft einher, die klimaschützend sind. Was klimaschätzende Verhaltens-weisen beeinflusst, erklärt unter anderem die Sozialpsychologie. Umweltschützende Verhaltensweisen sind vielmals auch klimaschützende Verhaltensweisen.

2. Sozialpsychologie und Verhalten

2.1 normativer Einfluss

Das generelle menschliche Verhalten wird durch soziale Normen beeinflusst, einem Bezugssystem wie sich Personen verhalten sollten. Soziale Normen werden dabei auf unterschiedliche Art und Weise zwischen Personen weitergegeben. Neben verbalen und absichtlichen Belehrungen werden diese auch anhand nonverbaler Verhaltensweisen und dem Beobachten anderer Personen vermittelt (Klaus et al., 2014). Dies kann einer Person signalisieren, ob eine Verhaltensweise der sozialen Norm entsprach (Klaus et al., 2014). Eine bedeutende Rolle spielen dabei auch institutionelle Signale wie Gesetze, die vorgeben, was soziale Normen sind (Tankard & Paluck, 2016). Studien zum Autokinetischen Effekt von Sherif (1935) zeigen, welchen starken Einfluss die, durch eine Gruppe vorgegebene, Norm auf die Entscheidung eines Individuums der Gruppe hat. In dem Experiment saßen Versuchspersonen (Vpn) in einem dunklen Raum und sollten einen kleinen weißen statischen Punkt fixieren, der sich nach gewisser Zeit subjektiv zu bewegen schien. Es gab zwei Bedingungen. In der ersten Bedingung schätzten die Vpn zuerst allein die Amplitude ein, indem sich der weiße Punkt zu bewegen schien. Nachfolgend in einer Gruppe und dann erneut allein. Die Vpn bekamen in der Gruppe die Schätzungen der anderen Vpn mit. Das Ergebnis war, dass sich die Einzelschätzungen der Bewegungs-amplitude des Punktes in der ersten alleinigen Schätzung zwischen den Vpn stärker unterschieden als die Einzelschätzungen in der Gruppe. Wurden die Vpn darauffolgend ein weiteres Mal allein, d.h. nicht in der Gruppe, gefragt, blieben die Vpn bei ihrer den anderen Gruppenzugehörigen angepassten Schätzung. Das Experiment zeigt, dass die Vpn bei Konfrontation mit einem abweichenden Urteil durch die Gruppe ihr eigenes Bezugssystem aufgaben, um ihres dem der anderen Vpn anzupassen. Menschen nutzen sich im Austausch innerhalb einer Gruppe gegenseitig als Informationsquelle, sodass die Norm, nach der eine Person agiert, von dem sozialen Umfeld beeinflusst werden kann. Die Anpassung des eigenen Bezugssystems geschieht aufgrund normativer und informationaler Einflüsse, wobei der normative Einfluss das Bedürfnis einer Person nach Harmonie und sozialer Zustimmung bzw. das Vermeiden sozialer Ablehnung darstellt und der informationale Einfluss das Bedürfnis nach Verringerung von Unsicherheit (Deutsch & Gerard, 1955). Menschen passen sich insofern dem Verhalten ihrer sozialen Gruppe an, weil die Gruppennormen das Verhalten vorschreiben (Smith & Louis, 2009). Zu einer Verstärkung des Verhaltens einer Person kann es dabei kommen, wenn die Person merkt, dass ihr Verhalten durch die Eigengruppe unterstützt wird (Smith & Louis, 2009).

2.2 Prädikationsmodelle in der Sozialpsychologie

Den nachgewiesenen normativen Einfluss auf individuelles Verhalten findet sich in dem Modell der Theorie des geplanten Verhaltes (TPB; Ajzen, 1991) wieder. Das Modell der TPB (Vgl. Abb. 1) ist eines der einflussreichsten Prädiktionsmodelle der Sozialpsychologie. Das Modell erklärt, wie anhand von drei Prädiktoren (subjektive Norm, Einstellung und Verhaltenskontrolle) eine Verhaltensintention entsteht, die das geplante bzw. intentionale Verhalten einer Person voraussagt. Die Verhaltenskontrolle beeinflusst auch direkt das Verhalten.

3 Sozialpsychologie und Verhalten im Kontext Klimaschutz

Verhalten im Kontext Klimaschutz wird oftmals quasiexperimentell untersucht. Beispielweisehaben haben dies Reese et al. (2014) getan. Ziel war zu untersuchen, ob beschreibende soziale Normen zu einer Verhaltensänderung bezüglich der Handtuchverwendung in Hotels führen. Es wurden drei verschiedene Handtuch-wiederverwendungsschilder erstellt (3 Bedingungen), die zur Teilnahme am Handtuch-Wiederverwendungsprogramm der Hotels aufforderten. Je eines der drei Schilder wurde an dem Waschraumständer des Hotelzimmers angebracht. Ein Schild thematisierte die Bedeutung des Umweltschutzes. Die beiden weiteren Schilder verdeutlichten soziale Normen: Das zweite Schild vermittelte eine globale Norm (eine Norm, die für andere Hotelgäste charakteristisch ist) und das dritte Schild vermittelte eine Provinznorm (eine Norm, die für andere Gäste charakteristisch ist, die das gleiche Hotelzimmer nutzen). Teilnehmende der Studie waren Hotelgäste (n=132), die ihren Urlaub in je einem der zwei für die Studie ausgewählten Hotels in mitteleuropäischen Alpenorten verbrachten. Die unwissentlich an der Studie teilnehmenden Hotelgäste wurden per Zufallsprinzip einer der drei Bedingungen zugewiesen. Das Hotelpersonal zählte während des Experimentes, wie viele Handtücher benutzt wurden. Die Varianzanalyse ergab einen auf dem Alphaniveau von .01 signifikanten Effekt des Nachrichtentypus auf den Handtuchgebrauch (F(2,129)=7.41, =.10, p<.01). Die Hotelgäste mit dem Nachrichtentypus der Provinznorm (M=1.05, SD=.46) haben signifikant weniger Handtücher als die Hotelgäste mit dem Nachrichtentypus der globalen Norm (M=1.63, SD=.84), p<.001 und weniger Handtücher als die Hotelgäste mit dem Nachrichtentypus des Umweltschutzes (M=1.32, SD=.75), p=.13, nicht signifikant, benutzt. Eine weitere Varianzanalyse, bei der die Anzahl der Gäste pro Hotelzimmer berücksichtigt wurde, ergab weiterhin einen signifikanten Effekt des Nachrichtentypus auf den Handtuchgebrauch (F(3,128)=6.64, =.09, p<1). Laudenslager et al. (2004) untersuchten quasi-experimentell im Feld die Anwendbarkeit der Prädiktoren des Modells der TPB auf die klimaschützenden Verhaltensweisen: Recycling, Energie-einsparung und Mitfahrgelegenheit nutzen (vgl. Kapitel 3). Die Stichprobe bestand aus amerikanischen Luftwaffenangehörigen (n=307). Es wurde eine multiple Regression gerechnet. Die Prädiktoren des Modells der TPB erklären einen auf dem Alphaniveau von .01 signifikanten Teil der Varianz in den Intentionen der Luftwaffenangehörigen, zu recyclen (=.35, p<.001), Energie zu sparen (=.26, p<.01) und Fahrgemeinschaften zu bilden (=. =.21, p<.01). Das bedeutet, dass die Unterschiede in den Intentionen der Luftwaffenangehörigen, die jeweilige Verhaltensweise zu zeigen, auch durch die subjektive Norm, Einstellung und Verhaltenskontrolle erklärt werden konnte. Nach dem Modell der TPB steht die Intention dann im Zusammenhang mit dem Verhalten (Ajzen, 1991). Grundsätzlich bestätigt sich ein Zusammenhang zwischen sozialer Norm und klimaschützenden Verhaltensweisen (Berger, 2019; Etale et al., 2018; Gotschi et al., 2009; Reese et al., 2014). Ebenfalls bestätigt sich ein indirekten Zusammenhang zwischen subjektiver Norm und klimaschützenden Verhaltens-weisen (Arslan & Şar, 2018; de Leeuw et al., 2015; Han et al., 2010; Han & Yoon, 2015; Haustein & Hunecke, 2007; Kim et al., 2013; Laudenslager et al., 2004; Nigbur et al., 2010) und der Zusammenhang zwischen Verhaltenskontrolle und klimaschützenden Verhaltensweisen (Arslan & Şar, 2018; de Leeuw et al., 2015; Han et al., 2010; Haustein & Hunecke, 2007; Laudenslager et al., 2004; Silberer et al., 2020). Zudem besteht ein indirekter Zusammenhang zwischen der Einstellung und klimaschützenden Verhaltensweisen (Arslan & Şar, 2018; de Leeuw et al., 2015; Han et al., 2010; Han & Yoon, 2015; Haustein & Hunecke, 2007; Kim et al., 2013; Laudenslager et al., 2004; Nigbur et al., 2010; Silberer et al., 2020). Auch die Verhaltensintention, eine klimaschützende Verhaltensweise zu zeigen, steht im Zusammenhang mit dem tatsächlich gezeigten klimaschützenden Verhalten (Arslan & Şar, 2018; de Leeuw et al., 2015; Haustein & Hunecke, 2007).

4 Diskussion

Es zeigt sich, dass die Faktoren soziale Norm, Einstellung, Verhaltenskontrolle und Verhaltensintention Einfluss auf klimaschützendes Verhalten haben. Das Vermitteln von klimaschützenden Normen kann Menschen dazu motivieren, sich klimaschützend zu verhalten. Zukünftig sollten experimentelle Studien folgen, um die Anwendbarkeit der Faktoren zur Entwicklung nachhaltiger Interventions-maßnahmen zu untersuchen.

5 Literatur

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Arslan, M., & Şar, S. (2018). Examination of environmentally friendly “green” logistics behavior of managers in the pharmaceutical sector using the Theory of Planned Behavior. Research in Social and Administrative Pharmacy, 14(11), 1007–1014. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2017.12.002

Berger, N., Lindemann, A.-K., & Böl, G.-F. (2019). Wahrnehmung des Klimawandels durch die Bevölkerung und Konsequenzen für die Risikokommunikation. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 62(5), 612–619. https://doi.org/10.1007/s00103-019-02930-0

Brasseur, G. P., Jacob, D., & Schuck-Zöller, S. (Hrsg.). (2017). Klimawandel in Deutschland. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50397-3

de Leeuw, A., Valois, P., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2015). Using the theory of planned behavior to identify key beliefs underlying pro-environmental behavior in high-school students: Implications for educational interventions. Journal of Environmental Psychology, 42, 128–138. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.03.005

Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(3), 629–636. https://doi.org/10.1037/h0046408

Etale, A., Jobin, M., & Siegrist, M. (2018). Tap versus bottled water consumption: The influence of social norms, affect and image on consumer choice. Appetite, 121, 138–146. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.090

Gotschi, E., Vogel, S., Lindenthal, T., & Larcher, M. (2009). The Role of Knowledge, Social Norms, and Attitudes Toward Organic Products and Shopping Behavior: Survey Results from High School Students in Vienna. The Journal of Environmental Education, 41(2), 88–100. https://doi.org/10.1080/00958960903295225

Han, H., Hsu, L.-T. (Jane), & Sheu, C. (2010). Application of the Theory of Planned Behavior to green hotel choice: Testing the effect of environmental friendly activities. Tourism Management, 31(3), 325–334. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.013

Han, H., & Yoon, H. J. (2015). Hotel customers’ environmentally responsible behavioral intention: Impact of key constructs on decision in green consumerism. International Journal of Hospitality Management, 45, 22–33. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.11.004

Haustein, S., & Hunecke, M. (2007). Reduced Use of Environmentally Friendly Modes of Transportation Caused by Perceived Mobility Necessities: An Extension of the Theory of Planned Behavior1. Journal of Applied Social Psychology, 37(8), 1856–1883. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2007.00241.x

Kim, Y. J., Njite, D., & Hancer, M. (2013). Anticipated emotion in consumers’ intentions to select eco-friendly restaurants: Augmenting the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management, 34, 255–262. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.04.004

Klaus, Stroebe, Wolfgang, & Hewstone, Miles (Hrsg.). (2014). Sozialpsychologie (6. Aufl.). Springer.

Laudenslager, M. S., Holt, D. T., & Lofgren, S. T. (2004). Understanding Air Force Members’ Intentions to Participate in Pro-Environmental Behaviors: An Application of the Theory of Planned Behavior. Perceptual and Motor Skills, 98(3_suppl), 1162–1170. https://doi.org/10.2466/pms.98.3c.1162-1170

Nigbur, D., Lyons, E., & Uzzell, D. (2010). Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: Using an expanded theory of planned behaviour to predict participation in a kerbside recycling programme. British Journal of Social Psychology, 49(2), 259–284. https://doi.org/10.1348/014466609X449395

Pachauri, R. K., Mayer, L., & Intergovernmental Panel on Climate Change (Hrsg.). (2014). Climate change 2014: Synthesis report. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Reese, G., Loew, K., & Steffgen, G. (2014). A Towel Less: Social Norms Enhance Pro-Environmental Behavior in Hotels. The Journal of Social Psychology, 154(2), 97–100. https://doi.org/10.1080/00224545.2013.855623

Sherif, M. (1935). A study of some social factors in perception. Archives of Psychology (Columbia University). https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Influence_Compliance/Sherif_A_Study_of_Some_Social_Factors_(1935)_Arch%20Psych.pdf

Silberer, J., Müller, P., Bäumer, T., & Huber, S. (2020). Target-Oriented Promotion of the Intention for Sustainable Behavior with Social Norms. Sustainability, 12(15), Article 15. https://doi.org/10.3390/su12156193

Smith, J. R., & Louis, W. R. (2009). Group Norms and the Attitude-Behaviour Relationship: Group norms and attitude-behaviour relations. Social and Personality Psychology Compass, 3(1), 19–35. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2008.00161.x

Tankard, M. E., & Paluck, E. L. (2016). Norm Perception as a Vehicle for Social Change. Social Issues and Policy Review, 10(1), 181–211. https://doi.org/10.1111/sipr.12022

Artikel #13 - Podcast-Folge #13 Warum nicht jeder nach einem Trauma eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickelt

1.0 Was ist eine traumatische Situation/ Trauma?

Eine traumatische Situation ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, das bei nahezu jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde (Dilling & Freyberger, 2019). Das Erleben einer traumatischen Situation kann eine Traumafolgestörung wie eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zur Folge haben. Dennoch sind die Begriffe „Trauma“ und „Traumafolgestörung“ bzw. „PTBS“ voneinander abgrenzbare Begriffe. Das heißt: Eine Person, die eine traumatische Situation erlebt hat, muss nicht an einer PTBS leiden.

2.0 Aktivierung der Stresssysteme beim Erleben einer traumatischen Situation

Wenn eine gefährliche Situation wahrgenommen wird, leiten die Sinnesorgane (z.B. Auge, Ohren) die sensorischen Informationen zunächst an die Hirnstruktur Thalamus weiter. Vom Thalamus wird die Information direkt an die Hirnstruktur Amygdala geleitet. Die Amygdala reagiert sofort, das Gehirn springt in den „Notbetrieb“ und löst eine Stressreaktion aus. Die Aktivierung des langsamen und schnellen Stresssystems bewirken u.a. die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Cortisol (Pinel & Pauli, 2012), damit sich der Körper an die herausfordernde Situation anpassen kann (Zalpour, 2010). Aufgrund der schnellen Wirkung des Hormons Adrenalin wird dies als schneller Stressweg bezeichnet. Das Hormon Cortisol erreicht jedoch seine höchste Konzentration erst nach 20 bis 30 Minuten (Ramsay & Lewis, 2003) und wird deshalb als langsamer Stressweg bezeichnet.

2.1 Folgen der Stressreaktion

Die massive Stressreaktion während des Erlebens einer traumatischen Situation führt zu einer starken Aktivierung der Amygdala und zu einer Hemmung der Aktivierung der Hirnstruktur Hippocampus (Roozendaal & McGaugh, 2011). Die Amygdala gehört zum heißen Gedächtnis und der Hippocampus zum kalten Gedächtnis. Zusammen bilden sie das Furchtnetzwerk. Das heiße Gedächtnis speichert Informationen zu Emotionen und das kalte Gedächtnis speichert Kontextinformationen wie Zeitinformationen. Durch die massive Stressreaktion werden Informationen dekontextualisiert abgespeichert. Die Zeitinformation fehlt. Die Person hat nur fragmentierte (zersplitterte) Erinnerungen an die traumatische Situation: Emotionen sind meist abgespeichert, aber alle anderen Kontextinformationen fehlen. Dies nennt man Trauma-Gedächtnis.

3.0 Entstehung einer PTBS

Das Kognitive Modell (Ehlers & Clark, 2000) sagt, dass das Trauma-Gedächtnis (Vgl. Kapitel 2.1) zusammen mit einer dysfunktionalen Interpretation des Traumas (z.B. sich selbst Schuld zuschreiben) und seiner Konsequenzen zu einem Eindruck der weiterbestehenden Bedrohung und damit zusammenhängenden Sicherheitsverhalten führen kann. Liegen ungünstige Vorbedingungen (Risikofaktoren) vor und wird die erlebte traumatische Situation nicht nachbearbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, eine Traumafolgestörung (z.B. Posttraumatische Belastungsstörung; PTBS) zu entwickeln. Die Nachbearbeitung (Erlebnis-Nachbesprechung) sorgt dafür, dass fehlende Kontextinformationen in das Trauma-Gedächtnis integriert werden.

3.1 Risikofaktoren

Mögliche Risikofaktoren sind: weibliches Geschlecht, geringes Bildungsniveau, sozioökonomischer Status, frühere Traumata, vorhandene psychische Störungen (Maercker, 2013).

3.2 Building-Block-Effekt

Der Building Block Effect sagt, dass mit zunehmender Anzahl an erlebten Traumatypen die Wahrscheinlichkeit an einer PTBS zu erkranken steigt (Neuner et al., 2004).

Literatur:

Cooper, J. E. (2012). Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. https://sfbs.tu-dortmund.de/items/d31baeb4-72c4-42de-bb1f-053942cbbf78

Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour research and therapy, 38(4), 319–345.

Maercker, A. (Hrsg.). (2013). Posttraumatische Belastungsstörungen. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35068-9

Neuner, F., Schauer, M., Karunakara, U., Klaschik, C., Robert, C., & Elbert, T. (2004). Psychological trauma and evidence for enhanced vulnerability for posttraumatic stress disorder through previous trauma among West Nile refugees. BMC Psychiatry, 4(1), 34. https://doi.org/10.1186/1471-244X-4-34

Pinel, J., & Pauli, P. (2012). Biopsychologie (8. Aufl.). Pearson.

Reactivity and Regulation in Cortisol and Behavioral Responses to Stress—Ramsay—2003—Child Development—Wiley Online Library. (o. J.). Abgerufen 26. August 2024, von https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8624.7402009

Roozendaal, B., & McGaugh, J. L. (2011). Memory modulation. Behavioral Neuroscience, 125(6), 797–824. https://doi.org/10.1037/a0026187

Zalpur, C. (2010). Anatomie Physiologie. Urban & Fisher.

Artikel #12 - Podcast-Folge #12 Konfrontationstherapie: Angststörungen überwinden durch Exposition

1.0 Was ist Konfrontationstherapie und Exposition

Die Exposition ist der Konfrontationstherapie zuzuordnen, eine Technik in der Verhaltenstherapie, bei der sich Patient:innen mit einem angstauslösendem Reiz konfrontieren und die Situation aushalten. Es geht um die bewusste Auseinandersetzung mit Ängsten und unangenehmen Gefühlen statt Vermeidung. Die Konfrontationstherapie ist die effektivste Therapie zur Behandlung von Angststörungen, wird aber auch zur Behandlung weiterer Störungen (Essstörungen, Abhängigkeitserkrankungen, usw.) eingesetzt (Bentz et al., 2009).

1.1 Formen der Konfrontation

Die Konfrontation kann auf zwei Dimensionen angeordnet werden: Zum einen nach der Art der Reizpräsentation (vgl. Kapitel 1.1.1) und zum anderen nach der Intensität der Reizpräsentation (vgl. Kapitel 1.1.2) (Bentz et al., 2009).

1.1.1 Art der Reizpräsentation

Der angstauslösende Reiz kann in der Realität (in vivo), in der Vorstellung (in sensu bzw. imaginativ) sowie virtuell (in virtuo) präsentiert werden. Patient:innen können sich also tatsächlich, das heißt in der Wirklichkeit, mit einem angstauslösenden Reiz (z.B. einer Spinne) konfrontieren – in vivo. Patient:innen können sich die gleiche Situation aber auch sehr intensiv im Kopf vorstellen – imaginativ – oder eine virtuelle Realität (z. B. eine VR-Brille) nutzen, um die gleiche Situation zu durchleben – in virtuo.

Bereits 1996 konnte Decety zeigen, dass das Vorstellen von Bewegungen und das tatsächliche Ausführen von Bewegungen auf ähnlichen neuronalen Mechanismen beruht. Eine von vielen Studien, die zeigen, dass unser Gehirn wenig zwischen Imagination und tatsächlichem Erleben unterscheidet, weswegen Exposition in sensu vermutlich funktioniert. Generell scheint die In-vivo-Konfrontation aber effektiver zu sein als die In-sensu-Konfrontation (Benzt et al., 2009).

1.1.2 Intensität der Reizpräsenation

Die Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz (z. B. einer Spinne) kann einerseits schrittweise und andererseits massiert geschehen. Bei einer schrittweisen Konfrontation erstellen Patient:innen zusammen mit einer Therapeut:in eine Liste angstauslösender Reize in aufsteigender Reihenfolge, vom geringsten bis zum stärksten angstauslösenden Reiz (Angsthierarchie). Beispielsweise könnte bei einer Spinnenphobie der geringste angstauslösende Reiz das Sehen einer Kellertür und der stärkste angstauslösende Reiz eine Spinne auf der eigenen Hand sein. Die Exposition beginnt dann mit dem geringsten und endet mit dem stärksten angstauslösenden Reiz. Bei einer massierten Konfrontation wird direkt mit dem stärksten angstauslösenden Reiz begonnen.

Patient:innenspezifisch wird die passende Art der Reizpräsentation mit der passenden Intensität der Reizpräsentation kombiniert, um eine effektive und nachhaltige Konfrontationstherapie durchzuführen.

2.0 Warum Konfronationstherapie funktioniert

2.1 Angstkurve

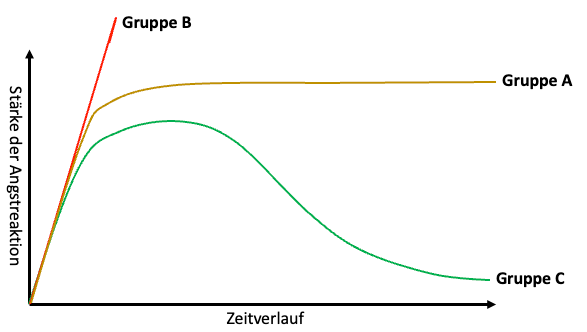

Patient:innen mit einer Angststörung haben eine Erwartung-(sangst) bezüglich des Angstverlaufs und der dazugehörigen Körperreaktionen (vgl. Abb. 1). Entweder erwarten sie, dass die Angst bis zu einem maximalen Niveau steigt und auf diesem Plateau bleibt (Gruppe A) , oder sie glauben, dass die Angstreaktion „ins Unendliche“ steigt (Gruppe B). Der Umgang mit der Erwartungsangst besteht oft in Vermeidung. Die angstbesetzte Situation wird verlassen, wodurch es zu keiner korrigierenden Erfahrung kommt, dass die erwartete Angstreaktion nicht eintritt. Das Vermeidungsverhalten hält die Angststörung aufrecht. In einer zukünftigen, angstbesetzten Situation wird es erneut zu einer Angstreaktion und sehr wahrscheinlich zu einer Vermeidung der Situation kommen. Die Konfrontationstherapie durchbricht diesen Mechanismus, da die Patient:innen in der angstbesetzten Situation bleiben und diese aushalten (keine Vermeidung). Die Angstreaktion schwächt sich von alleine ab (Gruppe C), sodass die Patient:innen lernen, dass der angstauslösende Reiz ungefährlich ist und der erwartete Angstverlauf gar nicht eintritt (korrigierende Erfahrung).

Abb.1: Angstkurve; modifiziert nach Margraf & Schneider (2008)

2.2 Mechanismen der Wirksamkeit von Konfrontationstherapie

Grundsätzlich ist die korrigierende Erfahrung (vgl. Kapitel 2.1) ein wichtiger Wirkmechanismus der Konfrontationstherapie.

Es gibt drei weitere Wirkmechanismen, die berücksichtigt werden sollten, um eine nachhaltige und langfristig wirksame Konfrontation zu erzielen. (1) Verschiedene Kontexte: Die neue Lernerfahrung durch die Konfrontation (vgl. Kapitel 2.1) ersetzt nicht die vorherige Erfahrung, sondern beide Erfahrungen existieren parallel. Die Konfrontation sollte in so vielen Kontexten wie möglich durchgeführt werden (Bentz et al., 2009), um eine nachhaltige sowie kontextunabhängige Wirksamkeit zu erzielen (Generalisierung). Mit Kontexten ist gemeint, dass die Konfrontation zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten, mit ähnlichen, aber nicht identischen, angst-auslösenden Reizen durchgeführt wird. (2) Erlebte Kontrolle: Patient:innen sollten während der Konfrontationstherapie die Kontrolle behalten und jederzeit die Möglichkeit zur kontrollierten Flucht haben (Bentz et al., 2009). (3) Sicherheitssignale weglassen: Das Vor-handensein eines Sicherheitssignals (z.B. Medikament, Person, Glücksbringer) während der Konfrontation mit einem angstauslösenden Reiz vermittelt Sicherheit (Bentz et al., 2009). Die Angstreaktion kann durch ein Sicherheitssignal verringert werden. Ist das Sicherheits-signal in einer angstbesetzten Situation dann nicht vorhanden, kann das Wegbleiben zum Angstauslöser werden.

3.0 Kombinationsbehandlung von Angststörungen

Psychische Störungen können monotherapeutisch (medikamentöse Therapie oder Psychotherapie) oder als Kombinationsbehandlung (medikamentöse Therapie und Psychotherapie) behandelt werden. Angststörungen werden medikamentös mit Benzodiazepinen und Antidepressiva behandelt (Bentz et al., 2009). Benzodiazepine führen zwar kurzfristig zu einer Symptomreduktion, sind aber zur langfristigen Verbesserung der Angstsymptomatik nicht geeignet, da die Konfrontationstherapie im Vergleich zur Benzodiazepin-Behandlung hinsichtlich der Stabilität der Therapieerfolge überlegen ist (Bentz et al., 2009). Dementsprechend ist monotherapeutisch eine medikamentöse Therapie von Angststörungen kurzfristig möglich, aber langfrstig nicht sinnvoll.

Zur langfristigen Behandlung von Angststörungen sollte eine Psychotherapie und keine Kombinationsbehandlung durchgeführt werden (Bentz et al., 2009). Wenn während der Konfrontationstherapie eine medikamentöse Therapie mit angstlösenden Medikamenten stattfindet, fehlt bei der Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz die Angstreaktion. Es kann somit zu keiner korrigierenden Erfahrung (vgl. Kapitel 2.1) kommen. Eine Kombinationsbehandlung ist nicht sinnvoll. Exposition ist der Goldstandard bei der Behandlung von Angststörungen.

4.0 Ablauf einer Konfrontationstherapie

Die Konfronationstherapie kann in vier Phasen eingeteilt werden (Michael & Tuscher-Caffier, 2009):

- Diagnostische Phase: Anfangs findet Diagnostik statt, um ggf. eine Indikation für eine Psychotherapie zu stellen. Folgend werden angstauslösende Reize herausgearbeitet.

- Psychologische vorbereitung: Es wird über Angststörungen und Exposition aufgeklärt. Die Erwartungen der Patient:innen werden evaluiert.

- Intensivphase der Exposition: Es kommt zur wiederholten Konfrontation mit angstauslösenden Reizen ohne Vermeidungsverhalten.

- Selbstkontrolle: Die Konfrontation findet in verschiedenen Kontexten ohne Psychotherapeut:in statt.

Literatur:

Bentz, D., Michael, T., & Margraf, J. (2009). Konfrontation und Exposition. Psychiatrie und Psychotherapie up2date, 3(06), 409-428.

Decety, J. (1996). Do imagined and executed actions share the same neural substrate?. Cognitive brain research, 3(2), 87-93.

Margraf, J., & Schneider, S. (2009). Panikstörung und Agoraphobie. Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Band 2: Störungen im Erwachsenenalter—Spezielle Indikationen—Glossar, 3-30

Michael, T., & Tuschen-Caffier, B. (2009). Konfrontationsverfahren. In J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen (S. 515–530). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79541-4_32

Artikel #11 - Podcast-Folge #11 Von der natürlichen, gesunden Angst zur Angststörung - Entstehung und Formen

1.0 Was ist Angst

Die "normale Angst" ist eine biologisch verankerte Warnreaktion bei Gefahr. Diese Warnreaktion aktiviert das sympathische Nervensystem, um eine Kampf- oder Fluchtreaktion zu ermöglichen und somit das Überleben zu sichern. Die Emotion Angst und die dazugehörige Körperreaktion sind dementsprechend normale, sinnvolle und lebensnotwendige Reaktionen. Die "pathologische" bzw. "krankhafte" Angst hingegen ist situationsunangemessen und zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Intensität, Dauer und Häufigkeit aus.

2.0 Die Angstreaktion

Durch die Aktivierung des sympathischen Nervensystems und die damit verbundene Ausschüttung von Hormonen wird der Körper in einen Erregungszustand versetzt. Der Grund dafür ist, dass der Körper aktiviert und vorbereitet wird, um kämpfen oder fliehen zu können bzw. die Gefahrensituation zu bewältigen (Cannon, 1929). Dafür müssen dem Körper Energie bereitgestellt und die Muskeln mit Sauerstoff versorgt werden. Dies zeigt sich in Körpersymptomen wie Herzrasen, Schweißausbrüchen, Zittern, Mundtrockenheit, Atembeschwerden, Brustschmerzen, Magenschmerzen, Hitzewallungen, Kribbeln, Schwindel, Unwirklichkeitsgefühlen und vielem mehr.

3.0 Die Angststörung

Bei einer Angststörung werden die wahrgenommenen Körperreaktionen katastrophisiert. Es werden schlimme Folgen ausgemalt (teilweise bis zur Furcht, sterben zu können). Die Situation wird dann verlassen und in Zukunft gemieden (Vermeidungsverhalten). So wird keine korrigierende Erfahrung gemacht und die Angst bleibt bestehen (Clark & Beck, 2010). Hauptmerkmale einer Angststörung, die normale Ängste übersteigen, sind: starke Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und privaten Bereichen, die das Funktionsniveau und die Alltagsbewältigung erschweren; unangemessene, zu intensive oder zu lang anhaltende Angstsymptome; subjektives Leiden; Abweichungen der Angst von gesellschaftlichen, kulturellen oder religiösen Standards und Regeln; sowie Vermeidungsverhalten. In vielen Fällen nehmen die Patienten ihre Angst sogar als irrational wahr und wissen, dass die gefürchtete Situation objektiv betrachtet nicht so bedrohlich ist, wie sie sie empfinden.

4.0 Die Entstehung einer Angststörung

Eine Angststörung entsteht durch das Zusammenkommen von prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedindungen (Barlow, 2002). Prädisponierende bzw. "anfällig machende" Bedingungen können ein leicht reizbares Nervensystem, familiäre Häufung von Angststörunngen (Genetik), belastende Erfahrungen in der Kindheit und eine disfunktionale Erziehung sein (Barlow, 2002). Die Zwei-Faktoren-Theorie (vgl. Kapitel 4.1) erklärt, wie es über die prädisponierenden Bedingungen hinaus durch eine auslösende Bedingung und Vermeidungsverhalten zu einer Angststörung kommt.

4.1 Zwei-Faktoren-Theorie

Die Zwei-Faktoren-Theorie erklärt die Entstehung von Angststörungen durch zwei Prozesse. Zuerst wird Angst durch eine schlechte Erfahrung mit einem bestimmten Reiz gelernt, in dem eine negative Erfahrung mit einem Reiz "verknüpft" wird (Mowrer, 1947). Beispielweise könnte der Reiz Fahrstuhlfahren sein und die negative Erfahrung Übelkeit. Die Person würde Fahrstuhlfahren folgend mit Übelkeit verbinden (bzw. "verbinden", "konditionieren") und ggf. Ängste vor dem Fahrstuhlfahren entwickeln. Anschließend wird diese Angst durch "Vermeidung" aufrechterhalten, da die negative Konsequenz ausbleibt und das Vermeidungsverhalten so verstärkt wird (Mowrer, 1947). Die Person meidet Fahrstuhlfahren, wodurch sie zwar kurzfristig weniger Angst hat, aber langfristig lernt, dass ihre Angst berechtigt ist, da sie nie die Erfahrung macht, dass beim Fahrstuhlfahren nicht zwangsweise Überlkeit auftritt. So bleibt die Angst bestehen und kann sogar schlimmer werden.

4.2 Schutz vor Angststörungen (Immunisierung und Modelllernen)

Manchmal können in der Kindheit und Jugend gemachte Erfahrungen vor der Entwicklung einer spezifischen Phobie schützen.

So zeigen Daten, dass häufiges Klettern in hohen Bäumen vor der Entwicklung einer späteren Phobie schützt bzw. immunisiert (Teismann et al., 2024). Kinder sehen ihre Eltern als Vorbild und gucken sich Verhaltensweisen ab (vgl. Modelllernen; Bandura, 1977). Wenn Eltern ihrem Kind signalisieren, dass Spinnen weder ekelig noch gefährlich sind und dementsprechend bei Konfrontation mit einer Spinne reagieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das Kind die Verhaltensweise abguckt und -keine- Spinnenphobie entwickelt.

5.0 Die verschiedenen Formen von Angststörungen

5.1 Agoraphobie:

Das Kernmerkmal der Agoraphobie besteht in der Angst vor dem Auftreten körperlicher Veränderungen und einem damit verbundenen Kontrollverlust, in dem eine Flucht nicht möglich ist (Teismann et al., 2024).

Lebenszeitprävalenz: 2,5-4% (Teismann et al., 2024)

5.2 Panikstörung:

Das Kernmerkmal der Panikstörung sind wiederholte, plötzlich und unerwartet auftretende Panikattacken, die sich durch ein schnelles und unkontrollierbares Auftreten eines starken Angstgefühls und körperlicher Symptome kennzeichnen (Teismann et al., 2024).

Lebenszeitprävalenz: 1,6-5,2% (Teismann et al., 2024)

5.3 soziale Phobie:

Das Kernmerkmal der sozialen Phobie ist die intensive Angst, in sozialen Situationen peinlich oder ungeschickt zu erscheinen und aufgrund dessen von anderen Personen negativ bewertet zu werden (Teismann et al., 2024).

Lebenszeitprävalenz: 7-12% (Teismann et al., 2024).

5.4 spezifische Phobie:

Das Kernmerkmal der spezifischen Phobie besteht in einer starken Furcht vor spezifischen Orten, Tieren, Objekten oder Ereignissen (Teismann et al., 2024).

Lebenszeitprävalenz (in Europa und USA): 9,4-12,5% (Teismann et al., 2024)

5.5 generalisierte Angststörung (GAS):

Charakteristisch für die GAS ist chronisch, anhaltende Angst und Nervosität begleitet durch körperliche Symptome wie Muskelverspannungen. Im Vordergrund der GAS stehen permanente, exzessive Sorgen (Teismann et al., 2024).

Lebenszeitprävalenz: 3,7% (Teismann et al., 2024)

Literatur:

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.

Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic (2nd ed.). Guilford Press.

Cannon, W. B. (1929). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of recent researches into the function of emotional excitement. Appleton-Century.

Clark, D. M., & Beck, A. T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice. Guilford Press.

Mowrer, O. H. (1947). On the dual nature of learning: A re-interpretation of "conditioning" and "problem-solving". Harvard Educational Review, 17(2), 102-148.

Teismann, T., Thoma, P., Taubner, S., Wannemüller, A., & von Sydow, K. (Eds.). (2024). Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein verfahrensübergreifendes Lehr-und Lernbuch. Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.

Artikel #10 - Podcast-Folge #10 Verhalten verstehen, Verhalten ändern: Ein Überblick über die Kognitive Verhaltenstherapie

1.0 Was ist die (Kognitive) Verhaltenstherapie (VT)

Die VT gehört zu einen der vier Richtlinienverfahren, dessen Therapie von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland bezahlt werden. Um 1960 ist die VT aus der Strömung des Behaviorismuses heraus entstanden. Der Behaviorismus beschäftigt sich mit Lerntheorien wie der klassischen und operanten Konditionierung sowie dem Modelllernen zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Die Idee entstand, dass konditioniertes, also erlerntes Verhalten, auch wieder "wegkonditioniert" werden kann. Das bedeutet, dass ein pathologische Verhalten, das ein Mensch aufgrund seiner psychischen Störung zeigt, erlernt ist und entsprechend auch wieder umgelernt werden kann. Die Strömung der kognitiven Wende entwickelte die VT weiter. Der Psychiater Beck und der Psychologe Ellis gingen davon aus, dass auch Kongitionen, genauer Bewertungen, eine bedeutende Rolle bei der Erklärung menschlichen Verhaltens spielen. Aktuell entwickelt sich die VT ebenfalls weiter: Die Strömung der "dritten Welle" entwickelt störungsspezifische verhaltenstherapeutische Therapien wie die Acceptance and Commitment therapy (ACT). Die VT kann heute als "Werkzeugkasten" gesehen werden, der störungsspezifische Therapien und Techniken beinhaltet, die patientenspezifisch angewendet werden können.

2.0 Merkmale der VT

Das Menschenbild der VT ist, dass der Mensch eine aktive Rolle bei der Gestaltung seines eigenen Lebens einnimmt und somit fähig zur Selbststeuerung ist. Der Therapeut bzw. die Therapeutin leistet "Hilfe zur Selbsthilfe", gibt dem Patienten oder der Patientin Wissen an die Hand, um das Problem selbst lösen zu können. Ferner ist die VT problem- und zielorientiert. Das bedeutet, dass die VT ein Problemlöseprozess ist, bei dem es gilt, von einem "Ist-Zustand" zu einem "Soll-Zustand" zu gelangen. Vor Beginn der eigentlichen Therapie kommen der Therapeut bzw. die Therapeutin und der bzw. die Patientin zu einem gemeinsamen Konsenz, wie der "Soll-Zustand", bzw. das Ziel der Therapie, aussehen soll. Des Weiterin ist die VT sehr transparent, struktuiert sowie wissenschaftsorientiert und ständig um Weiterentwicklung gemüht (Margraf, 2009).

3.0 Lerntheorien

Die VT geht davon aus, dass pathologisches Verhalten erlernt ist (Margraf, 2009) (vgl. Kapitel 1.0).

Folgende grundlegende Lerntheorien spielen in der VT eine wesentliche Rolle:

3.1 Klassische Konditionierung

Klassische Konditionierung ist ein Lernprozess, bei dem ein neutraler Reiz wiederholt zusammen mit einem Reiz präsentiert wird, der eine automatische Reaktion auslöst, sodass der neutrale Reiz schließlich allein diese Reaktion hervorruft. Ein Beispiel ist, wenn ein Hund das Geräusch einer Glocke lernt, mit Futter zu assoziieren, sodass er allein durch das Glockengeräusch zu sabbern beginnt (Pavlov, 1927).

3.2 Operante Konditionierung

Operante Konditionierung ist ein Lernprozess, bei dem Verhalten durch Belohnungen oder Bestrafungen beeinflusst wird. Verhalten, das positive Konsequenzen nach sich zieht, wird verstärkt und häufiger gezeigt, während Verhalten, das negative Konsequenzen hat, vermindert wird (Skinner, 1938).

3.3 Zwei-Faktoren-Theorie

Die Zwei-Faktoren-Theorie erklärt die Entstehung von Angststörungen durch zwei Prozesse. Zuerst wird Angst durch eine schlechte Erfahrung mit einem bestimmten Reiz gelernt, in dem eine negative Erfahrung mit einem Reiz "verknüpft" wird (Mowrer, 1947). Beispielweise könnte der Reiz Zugfahren sein und die negative Erfahrung Übelkeit. Die Person würde Zugfahren folgend mit Übelkeit verbinden (bzw. "verbinden", "konditionieren") und ggf. Ängste vor dem Fahrstuhlfahren entwickeln. Anschließend wird diese Angst durch "Vermeidung" aufrechterhalten, da die negative Konsequenz ausbleibt und das Vermeidungsverhalten so verstärkt wird (Mowrer, 1947). Die Person meidet Fahrstuhlfahren, wodurch sie zwar kurzfristig weniger Angst hat, aber langfristig lernt, dass ihre Angst berechtigt ist, da sie nie die Erfahrung macht, dass beim Fahrstuhlfahren nicht zwangsweise Überlkeit auftritt. So bleibt die Angst bestehen und kann sogar schlimmer werden.

3.4 Modelllernen

Modelllernen ist ein Lernprozess, bei dem Personen andere als Vorbilder sehen und ihr Verhalten nachahmen.

4.0 Kognitive Theorien

Die VT geht seit der kognitiven Wende davon aus, dass Bewertungen bei der Entstehung psychischer Störungen relevant sind (vgl. Kapitel 1.0). Folgende grundlegende kognitive Theorien spielen in der VT eine wesentliche Rolle:

4.1 Kognition

Vorgang des Denkens sowie das Ergebnis des Denkprozesses an sich (z.B. Einschätzen und Bewerten von Situationen; bsplw. wie eine Person das einschätzt und bewertet, wenn ein Freund sich nicht meldet).

4.2 Kognitive Schemata

(Lebens-)Regeln, die in bestimmten Situationen aktiv werden: z.B. meine Fähigkeiten sind gering.

4.3 Automatische Gedanken

Schnell bzw. reflexhaft ablaufende und subjektiv plausibel erscheinende Kognitionen.

4.4 Grundannahmen

Für eine Person grundlegende Überzeugungen, Regeln, Werthaltungen, etc. (z.B. Ich bin nicht gut genug).

5.0 psychotherapeutisches Arbeiten in der VT

5.1 ABC-Modell

Die ABC-Technik nach Ellis (1962) zur Vermittlung des Zusammenhangs zwischen Ereignissen, Bewertungen und Gefühlen gehört zu den am häufigsten angewandten Techniken in der VT. Mittels des ABC-Schemas wird dem Patienten vermittelt, dass negative Gefühle (C) nicht automatisch aufgrund von Auslösesituationen (A) entstehen, sondern dadurch, wie eine Person die Auslösesituation (A) bewertet (B). Erst die kognitive Bewertung eines Ereignisses als schlimm oder schön führt zu Angst oder Freude.

5.2 SORKC-Modell

Das SORKC-Modell nach Kanfer & Saslow (1969) dient dazu, das Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation zu analysieren, indem es die Wechselwirkungen zwischen den Reizen, dem individuellen Organismus, der Reaktion und den Konsequenzen betrachtet. Durch die Identifizierung dieser Elemente kann die Verhaltenstherapie Strategien entwickeln, um unerwünschtes Verhalten zu verstehen, zu modifizieren und zu verbessern. Es hilft Therapeuten auch dabei, Interventionen zu planen, die darauf abzielen, Verhaltensmuster zu verändern, indem sie die Stimuli, den Organismus, die Reaktionen und die Konsequenzen gezielt beeinflussen.

5.3 kognitive Umstrukturuierung

Kognitive Psychotherapie identifiziert fehlangepasste, verzerrte und nicht realitätsgerechte Grundannahmen und Kognitionen sowie Denkfehler und verändert diese (kognitive Umstrukturierung).

Literatur:

Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. Lyle Stuart.

Kanfer, F. H., & Saslow, G. (1969). Behavioral analysis: An alternative to diagnostic classification. Archives of General Psychiatry, 21(4), 364-368.

Margraf, J. (2009). Lehrbuch der Verhaltenstherapie (Vol. 3). S. Schneider, & G. Meinlschmidt (Eds.). Heidelberg: Springer.

Mowrer, O. H. (1947). On the dual nature of learning: A re-interpretation of "conditioning" and "problem-solving". Harvard Educational Review, 17(2), 102-148.

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. Oxford University Press.

Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. Appleton-Century.

Artikel #9 - Podcast-Folge #9 Mit Achtsamkeit gegen psychische Belastungen: Erfahrungen und Übungen

1.0 Die Bedeutung der Achtsamkeit in der Psychologie

Die bedeutenden und sozialrechtlich anerkannten Psychotherapieverfahren entwickeln sich ständig weiter. So kann die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) der Verhaltenstherapie zugeordnet werden. Ein wichtiger Bestandteil der ACT ist das Konzept der Achtsamkeit, das ursprünglich aus der buddhistischen Philosophie stammt.

2.0 Grundlagen der Achtsamkeit

Jon Kabat-Zinn sagte 1990, dass ein achtsamer Geisteszustand entsteht, wenn man die Aufmerksamkeit auf den jeweils einzigartigen gegenwärtigen Moment richtet, dies bewusst und absichtsvoll tut und auf eine Wertung der Erfahrungen verzichtet. Achtsamkeit bedeutet also, im "Hier und Jetzt" zu sein und dabei einverstanden damit zu sein, was gerade ist, unabhängig davon, ob eine Situation angenehm oder unangenehm ist.

3.0 Die Rolle von Leiden und Schmerz

Menschliches Leiden und psychischer Schmerz sind normale Prozesse, wobei Schmerz und Leiden zwei unterschiedliche Dinge sind. Leiden entsteht nicht durch Schmerz, sondern durch den Kampf gegen den Schmerz (Hayes, 2005). Je mehr man gegen etwas ankämpft, desto mehr vergrößert sich das Leiden. Versuchen Menschen, Gedanken und Emotionen bewusst wegzubekommen, kann dies dazu führen, dass der psychische Schmerz bleibt. Eine mögliche Lösung wäre, loszulassen und einen achtsamen Geisteszustand zu entwickeln. Bei dem Konzept der Achtsamkeit geht es nicht darum, "aufzugeben", sondern einen bereits eingetretenen Zustand wie z.B. Angst, negative Emotionen, etc. im jetzigen Moment zu akzeptieren und dabei für zukünftige Veränderungen offen zu sein.

Die Achtsamkeit kann dabei helfen, in einen Zustand des "Seins" zu kommen und loszulassen von belastenden Gedanken und Emotionen. Ebenfalls verbessert Achtsamkeit die Körperwahrnehmung, die Emotionsregulation und Konzentrationsfähigkeit und kann entspannen (Heidenreich & Michalak, 2013).

4.0 Loslassen und Akzeptanz

Die Vorteile des Praktizierens von Achtsamkeit nutzt auch die ACT, ein Therapieverfahren entwickelt von Steven Hayes. Die Akzeptanz spielt in der ACT eine bedeutende Rolle und meint das bewusste Annehmen einer absichtsvollen, offenen, empfänglichen, flexiblen und nicht urteilenden Haltung gegenüber dem Erleben im gegenwärtigen Augenblick (Hoyer & Knappe, 2020). Dementsprechend ist eine Offenheit für alle Dimensionen des inneren Erlebens ohne eigene schmerzhafte Gefühle, Gedanken oder Erinnerungen zu bekämpfen oder loslassen zu müssen (Hoyer & Knappe, 2020).

5.0 Erlernen und Üben von Achtsamkeit

Das Erlernen von Achtsamkeit (und Akzeptanz) ist ein Prozess. Bei formellen Achtsamkeitsübungen folgt man einer Anleitung. Die Übung kann von einer anderen Person oder von einem selbst angeleitet sein oder auch durch ein digitales Medium abgespielt werden. Mediationen sind ein Beispiel für formelle Achtsamkeitsübungen. Beispielsweise können Apps wie "7Mind" oder Meditationen auf YouTube, Spotify genutzt werden. Empfehlenswert sind der Body-Scan oder Autogenes Training. Informelle Achtsamkeitsübungen sind solche, die im Alltag in jeder Situation durchgeführt werden können: Trinken Sie mal achtsam einen Kaffee - Wie schmeckt er, etwa bitter? Wie warm ist er? Wie fühlt sich das Herunterschlucken an? Die wohl bekannteste informelle Übung nennt sich "Genusstraining".

Literatur:

Hayes, S. C. (2005). Get our of your mind and into your life. The New Acceptance & Commitment Therapy. New Harbinger Publications.

Heidenreich, T. & Michalak, J. (2013). Die „dritte Welle“ der Verhaltenstherapie. Grundlagen und Praxis. Weinheim: Beltz.

Hoyer, J., & Knappe, S. (2020). Klinische Psychologie & Psychotherapie (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Aufl., Berlin [Heidelberg].

Artikel #8 - Podcast-Folge #8 Stationäre Psychotherapie in einer psychosomatischen Klinik

1.0 Psychosomatische Kliniken: Ein ganzheitlicher Ansatz für körperliche und psychische Gesundheit

Psychosomatik ist ein medizinisches Fachgebiet, das körperliche und psychische Symptome sowie Prozesse ganzheitlich betrachtet, da sie miteinander in Wechselwirkung stehen. Patientinnen und Patienten machen einen psychosomatischen Krankenhausaufenthalt, wenn ihr Störungsbild gut psychotherapeutisch behandelbar ist und sie weder sich selbst noch anderen gefährden. Psychosomatische Krankenhäuser können sowohl eine Akut- als auch eine Rehabilitationsstation haben. Auf der Akutstation befinden sich psychisch stark belastete Patientinnen und Patienten mit akuten Krisen. Das Ziel ist es, die Patientinnen und Patienten zu stabilisieren. Auf der Rehabilitationsstation befinden sich Patientinnen und Patienten, die meistens schon länger psychisch erkrankt und arbeitsunfähig sind. Das Ziel ist es, festzustellen, ob die Patientinnen und Patienten beruflich wiedereingegliedert werden können.

Typische in einem psychosomatischen Krankenhaus vorzufindende Störungsbilder sind u.a.: Depressionen und „Burnout“, Angststörungen, Somatisierungsstörungen, Schmerzstörungen und Persönlichkeitsstörungen.

2.0 Diagnose und Behandlungsplan: Der erste Schritt zur Genesung

Vor Therapiebeginn durchlaufen die Patientinnen und Patienten ein ärztliches und ein psychologisches Erst- bzw. Aufnahmegespräch. Es werden unter anderem die aktuelle Symptomatik, die Biografie und Vorbehandlungen erhoben sowie gemeinsam Therapieziele festgelegt. Auf Basis der erhobenen Informationen werden den Patientinnen und Patienten Gruppen zugewiesen, die zu ihrem Störungsbild passen.

3.0 Therapieangebote und Gruppenarbeit: Ein vielfältiges Behandlungsspektrum

Dazu gehören psychoedukative Gruppen (z.B. Angstgruppe, Stressgruppe, Depressionsgruppe, etc.), ergotherapeutische Gruppen, Entspannungsgruppen (z.B. Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung) und die Gruppentherapie (u.a. verhaltenstherapeutisch und tiefenpsychologisch-fundiert). Zudem nehmen die Patientinnen und Patienten wöchentlich an Einzeltherapiesitzungen teil und können weitere Angebote wie Sport- oder Kochgruppen in Anspruch nehmen. Psychoedukative Gruppen sind solche, in denen den Patientinnen und Patienten ihr Störungsbild erklärt wird. In der Gruppentherapie fungiert die Therapeutin bzw. der Therapeut eher als Moderator. Die Gruppe bespricht gemeinsam Themen, die alle Gruppenmitglieder betreffen. Regelmäßig erhalten die Patienten und -Patientinnen ihren individuellen Therapieplan. I.d.R. findet ein 6-wöchiger Klinikaufenthalt statt, der verlängert werden kann.

4.0 Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Ein Team für die ganzheitliche Genesung

Das behandelnde Team in einer psychosomatischen Klinik besteht unter anderem aus Fachärzten und -ärztinnen, Assistenzärzten und -ärztinnen, Psychologen und -psychologinnen, Psychotherapeuten und -therapeutinnen, Ergotherapeuten und -therapeutinnen, Pflegekräften sowie dem Sozialdienst. Interdisziplinäres Arbeiten steht im Vordergrund, daher finden regelmäßig Teamsitzungen statt, um organisatorische und behandlungsrelevante Themen im gesamten Team zu besprechen.

4.1 Arbeitsalltag der Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen

Die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen haben einen vielfältigen Arbeitsalltag. Zu den Aufgaben und Tätigkeiten gehören das Durchführen von Einzel- und Gruppentherapiesitzungen, interdisziplinäre Teambesprechungen, Fortbildungen, Supervisionen (intern und extern), Dokumentationszeiten und vieles mehr.

5.0 Ambulante Nachbetreuung: Unterstützung für den Übergang

Nach dem psychosomatischen Klinikaufenthalt werden die Patientinnen und Patienten in der Regel ambulant psychotherapeutisch angebunden, was oft herausfordernd ist. Pro Bezirk sind die psychotherapeutischen Kassensitze gedeckelt bzw. begrenzt, sodass die Wartezeiten lang sein können. Unter anderem unterstützt der Sozialdienst die Patientinnen und Patienten dabei, sich auf die Entlassung vorzubereiten.

Grundsätzlich herrscht in einer psychosomatischen Klinik eine sehr wohlwollende, unterstützende und freundliche Atmosphäre. Auch wenn der Klinikaufenthalt für die Patientinnen und Patienten emotional und kognitiv anstrengend und herausfordernd ist, haben wir den Eindruck gewonnen und Rückmeldungen erhalten, dass Patientinnen und Patienten durchaus profitieren und stabilisiert entlassen werden.

Artikel #7 – Podcast-Folge #7 chronische Depression und CBASP

1.0 Chronische Depression

Chronische Depressionen haben eine Lebenszeitprävalenz von 4,9% (Murphy et al., 2012). Es handelt sich um eine Form von Depression, die sich durch anhaltende depressive Symptome über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren auszeichnet, ohne dass es innerhalb dieses Zeitraumes eine durchgehende Phase ohne Symptome gegeben hat.

Es wird bei der chronischen Depression unterschieden zwischen einem frühen Beginn (vor dem 21. Lebensjahr) und einem späten Beginn (nach dem 21. Lebensjahr). Vor allem bei der Depression mit frühem Beginn war die Kindheit- und Jugend der Patient:innen durch die prägenden Bezugspersonen (z.B. Eltern) häufig durch Kindesmissbrauch geprägt, wobei emotionale Vernachlässigung und emotionaler Missbrauch dabei die größte Rolle spielt (Klein & Santiago, 2003). Charakteristisch für die Depression mit spätem Beginn sind eher häufige Verlusterlebnisse und gesundheitliche Probleme.

2.0 Wahrnehmungsentkopplung

Durch die erfahrenen massiven (psychischen) Verletzungen in der Biografie (Vgl. 1.0) entwickelt sich unbewusst ein psychischer „Schutzmechanismus“, der die betroffene Person vor weiteren Verletzungen im Laufe des Lebens schützen soll. Es bildet sich eine „Mauer“ zwischen der betroffenen Person und der Umwelt. Damit ist gemeint, dass Erfahrungen aus der Gegenwart wenig Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln der betroffenen Person haben und nennt sich Wahrnehmungsentkopplung (Klein & Belz, 2023). Das Erleben und die Wahrnehmung der betroffenen Person ist getrennt (Mauer) von dem, was in der Umwelt geschieht. Die schmerzhaften Erfahrungen aus der Vergangenheit haben das Denken und Fühlen der betroffenen Person geprägt, sodass diese nun generell davon ausgeht, dass alle Menschen ihnen nicht wohlgesonnen sind. Die Folge ist, dass die chronisch-depressive Person in interaktionellen Situationen grundsätzlich feindselig-unterwürfig auftritt und soziale Kontakte vermeiden. Das Fertigkeitsdefizit in interpersonellen Situationen führt dazu, dass Menschen, die der chronisch depressiven Person eigentlich wohlgesonnen sind, was die chronisch depressive Person aufgrund der Wahrnehmungsentkopplung nicht wahrnimmt, sich zunehmend abwenden. Es resultiert daraus, dass die chronisch depressive Person erneut die Erfahrung macht, dass andere Menschen sich ihnen abwenden. Korrigierende Beziehungserfahrungen sind nicht möglich. Es entsteht ein Teufelskreislauf, der das Störungsbild aufrechterhält.

3.0 CBASP

CBASP steht für "Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy" (Kognitives Verhaltensanalyse-System der Psychotherapie) und ist eine Form der Psychotherapie, die speziell für die Behandlung chronischer Depressionen entwickelt wurde. Das Ziel von CBASP ist die Reduktion der Wahrnehmungsentkopplung und die Verbesserung interpersoneller Defizite.

3.1 Ablauf von CBASP

Die Psychotherapie chronisch depressiver Patient:innen gliedert sich in drei Phasen (McCullough, 2000):

In der Einführungsphase wird ein Erstgespräch geführt, eine Liste prägender Bezugspersonen erstellt und folgend Übertragungshypothesen aufgestellt. In der Hauptphase wird der Kiesler-Kreis erläutert, Situationsanalysen durchgeführt, Interpersonelle Diskriminationsübungen durchgeführt und der Therapeut bzw. die Therapeutin nutzt die Kontingente persönliche Reaktion. In der Abschlussphase wird Rückfallprophylaxe betrieben und ein Abschlussgespräch geführt.

3.1.1 Liste prägender Bezugspersonen und Übertragungshypothesen

Alle Menschen übertragen Beziehungserfahrungen aus der Vergangenheit auf neue Personen in der Gegenwart. Chronisch depressive Personen haben überwiegend negative Beziehungserfahrungen gemacht und neigen dazu, neue Personen, wie auch den Therapeuten bzw. die Therapeutin, mit Bezugspersonen aus der Vergangenheit gleichzusetzten. Die Patient:innen haben in der Gegenwart die Erwartung, dass neue Personen sie, so wie die früheren Bezugspersonen, ebenfalls (psychisch) verletzten werden (zurückweist, bestraft, missbraucht, vernachlässigt oder verletzt). Das Ziel der Liste der prägenden Bezugspersonen ist es, Informationen über die Beziehungsgeschichte zu erhalten und herauszufinden, welche „Stolpersteine“ die Therapie gefährden könnten. „Stolpersteine“ sind wiederkehrende Probleme in interpersonellen Situationen im Leben des Patienten bzw. der Patientin. Nachdem der Patient bzw. die Patientin die wichtigsten vier prägenden Bezugspersonen aufgeführt hat, wird die Prägung, die die Person bei dem Patienten bzw. der Patientin hinterlassen hat, dazugeschrieben. Eine Prägung könnte sein: „Ich darf nicht keine Fehler machen, sonst werde ich betraft, daher mache ich keine schwierigen Aufgaben.“

Als nächstes überlegt der Therapeut bzw. die Therapeutin passende Übertragungshypothesen zu den Prägungen. Die Übertragungshypothese stellt Befürchtungen des Patienten bzw. der Patientin in der Therapie dar. Die aufgestellten Hypothesen werden mit dem Patienten bzw. der Patientin besprochen und ggf. angepasst. Eine Übertragungshypothese könnte lauten: „Wenn ich in der Therapie einen Fehler mache, dann wird mich mein Therapeut bestrafen!“

Die Übertragungshypothesen werden in der Therapie genutzt und immer wieder aufgegriffen.

3.1.2 Kiesler-Kreis

Es handelt sich um ein Interpersonelles Kreismodell zur Einschätzung des Stimulus-Charakters eines Menschen bzw. von zwei Partnern (Kiesler, 1982). Ein Stimulus-Charakter ist die Art- und Weise, wie sich eine Person gegenüber einer anderen in einer interpersonellen Situation gibt und auftritt. Nach dem Kiesler-Kreis rufen die Stimulus-Charaktere einen komplementären Stimulus-Charakter bei dem Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin hervor. Verhält sich die chronisch-depressive Person feindselig-unterwürfig, wird sich der Gesprächspartner bzw. die Gesprächspartnerin sehr wahrscheinlich feindselig-dominat verhalten. Der Kielser-Kreis ist Bestandteil der Situationsanalysen.

3.1.3 Situationsanalyse

Die Situationsanalyse hat großen Anteil am Behandlungserfolg und wirkt rückfallpräventiv. Bei der Situationsanalyse beschreibt der Patient bzw. die Patientin eine einzelne erlebte interpersonelle Situation aus der Beobachterperspektive. Die Situation wird interpretiert, das Verhalten des Patienten bzw. der Patientin untersucht und der Ausgang der Situation beschrieben. Außerdem wird der gewünschte Ausgang der Situation durch den Patienten bzw. der Patientin erhoben. Folgend wird die Situation durch den Patienten bzw. der Patientin im Rollenspiel nachgespielt. Der Patient bzw. die Patientin kann mehrfach ausprobieren, wie sie sich hätte verhalten können, um festzustellen, welche Gegenreaktion durch den Therapeuten bzw. Therapeutin hervorgerufen wird. So lernen die Patient:innen, dass ein unterwürfig-feinseliges Verhalten eine destruktive Verhaltensreaktion hervorruft und dass ein freundliches Verhalten eine konstruktive Verhaltensreaktion hervorruft. Die Patient:innen lernen, dass sie durch ihr eigenes Verhalten einen Einfluss auf ihre Umwelt haben und dieser nicht hilflose ausgeliefert sind, zudem können die Patient:innen ihre Wahrnehmung verbessern und Wahrnehmungsverzerrungen lösen (Wahrnehmungsentkopplung). Nutzen die Patient:innen das in den Situationsanalysen gelernte in tatsächlichen interpersonellen Situationen, können die Patient:innen die korrigierende Beziehungserfahrung machen, dass andere Menschen sich auch wohlgesonnen ihnen gegenüber verhalten können und dass sie selber einen Einfluss daraus haben. Der Teufelsreis (Vgl. 2.0) der chronischen Depression wird unterbrochen.

3.1.4 Interpersonelle Diskriminationsübung

Patient:innen sollen Unterschiede zwischen der Reaktion ihrer prägenden Bezugspersonen und der Reaktion des Therapeuten bzw. der Therapeutin auf ihr Verhalten erkennen, um zu verstehen, dass aktuelle Mitmenschen anders reagieren und dass heute eine andere Realität besteht. Dadurch werden die Übertragungshypothesen in der Therapie durch den Kontakt zum Therapeuten bzw. der Therapeutin widerlegt.

3.1.5 Kontingente persönliche Reaktion

Der Therapeut bzw. die Therapeutin äußert, welche (negativen) Emotionen durch eine Äußerung des Patienten bzw. der Patientin hervorgerufen wurden. Die Patient:innen sollen erkennen, wie ihre Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen dazu beitragen können, zwischenmenschliche Probleme zu verursachen oder zu verschärfen. Beispielweise könnte ein Patient äußern: „Die Therapie bringt mir hier sowieso nichts, ich glaube, ich breche ab!“ Der Therapeut könnte folgendermaßen reagieren: „Dass Sie sowas sagen, macht mich sehr traurig und verletzt mich, da ich mit ihnen jetzt schon sehr lange zusammenarbeite und sie wirklich lieb gewonnen habe.“.

Literaturverzeichnis

Jan Philipp Klein und Martina Belz. Psychotherapie chronischer Depression. 2. Aufl. Hogrefe, o. J.

Klein und Belz. Psychotherapie chronischer Depression: Praxisleitfaden CBASP. 2. Aufl. Hogrefe, 2023.

Klein, Daniel N., und Neil J. Santiago. „Dysthymia and Chronic Depression: Introduction, Classification, Risk Factors, and Course“. Journal of Clinical Psychology 59, Nr. 8 (August 2003): 807–16. https://doi.org/10.1002/jclp.10174.

McCollough, J. P. (2000). Treatment for chronic depression: Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy. New York: Guildford.

Murphy, Jenifer A., und Gerard J. Byrne. „Prevalence and correlates of the proposed DSM-5 diagnosis of Chronic Depressive Disorder“.

Journal of Affective Disorders 139, Nr. 2 (1. Juli 2012): 172–80. https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.01.033.

Artikel #6 – Podcast-Folge #6 Depression und Daten: Wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Auswirkungen und Abgrenzung zu Burnout

1.0 Depression als Volkskrankheit

Bei der psychischen Störung Depression handelt es sich um eine Volkskrankheit, denn die Lebenszeitprävalenz für Deutschland liegt bei 17,1% (Jacobi et al., 2004). Das bedeutet, dass etwa 17 von 100 Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens einmal an einer depressiven Störung erkranken. In Anbetracht dessen, dass 42,6% der Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens generell psychisch erkranken (Jacobi et al., 2004), macht das Störungsbild Depression einen großen Anteil aus. Thom et al. (2007) zeigen, dass mehr Frauen als Männer an dem Störungsbild Depression erkranken. Zudem gibt es laut Thom et al. (2007) einen Alterspeak des Störungsbildes bei 45-64 Jahren, und es sind doppelt so viele Menschen des unteren Bildungsniveaus betroffen als Menschen des oberen Bildungsniveaus.

2.0 Depression: Störungsbild

Depression ist ein komplexes Störungsbild, das aus einer Vielzahl von psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen besteht (Hautzinger, 1998). Psychische Beeinträchtigungen können unter anderem eine negative Stimmung, Niedergeschlagenheit, emotionale Leere, Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit, Interessenverlust sowie den Verlust von Freude sein. Körperliche Beeinträchtigungen können unter anderem Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, körperliche Anspannung und Unruhe, Libidoverlust und Schmerzen umfassen. Ein bedeutender Bestandteil der Depression ist die kognitive Komponente, bei der es sich um dysfunktionale Denkmuster, Grübeln (über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft), Katastrophisieren, Pessimismus und eine negative Einstellung gegenüber sich selbst handelt (Hautzinger, 1998). Nicht jedes Symptom muss in gleicher Intensität bei jedem Patienten mit dem Störungsbild Depression auftreten, denn die Symptome des Störungsbildes sind heterogen (Hautzinger, 1998). Ein Fallbeispiel aus dem Buch Klinische Psychologie & Psychotherapie von Beesdo-Baum & Wittchen (2021) zur Veranschaulichung des Störungsbildes erläutern wir in der Podcast-Folge.